Articles

《Wednesday》觀後感

最近才完食《Wednesday》,終於體會到它的魅力。雖然表面上跟近幾年串流平台流行的 YA 劇很近似,但是畢竟是 Tim Burton 想拍很久的東西,感受得到他在這部劇裡面玩得很開心。重點是每個角色的演出都超到位的,就是有 Burton 的那種表現主義或者說漫畫感。然後 Burton 的那種恐怖、暴力與死亡給人的感覺真的很特別,以量來說可以跟《權力遊戲》比,但又有一種寓言或童話般的質感。人物的正邪或者說道德觀也是一樣,很走自己的道路。

我最喜歡的大概是 Wednesday 這個角色的深度。她的 outcast 性不只是族群上或家庭上(Addams 一家就算在 outcast 族群中都算很奇怪的),更是在她本身的神經多樣性特質上。就是她沒辦法讀懂他人的心情。她自己不是沒有感受,只是她也不太會表達,變成乾脆自我壓抑。而這也變成她在劇中的主要難題之一,就是她要如何與其他人建立連結(Enid 與媽媽之類的)。

這樣的主角讓我想起《Mr. Robot》的主角 Elliot。我甚至覺得主創有參考 Rami Malek 的表演方法,尤其像是那種被 catch off guard 的時候,看起來面無表情但是內心很驚慌的樣子。不過 Jenna Ortega 的 Wednesday 當然是個獨特的角色,在 Tim Burton 與單集導演們的引導之下,她的台詞 delivery 與各種反應、各種節奏都非常的成熟。

做為 Wednesday 的對應者,Enid 的演出也很厲害。就是這種角色感覺很容易尬掉,但是 Enid 完全沒有一點尬的感覺,完全就是在角色裡面。Emma Myers 在劇中耀眼的程度完全不輸主角的 Ortega。順帶一提,兩人交換演出角色的部分說服力十足,甚至覺得整部劇 cast 反過來都 OK。

第二季中大放異彩的還有 Morticia。Catherine Zeta-Jones 的扮相與演出會讓人想不起她本人是什麼樣子,根本就是 Morticia 本人。而 Morticia 在第二季也不是只有演出冷豔,反而要面對很多難題。要一邊很困擾,一邊又保持 Morticia 那種優雅感與尊嚴感,我覺得也不容易,但Zeta-Jones 做到了。

廉價短篇小說出版品

Penny dreadfuls,pulp magazines,dime novels。這些名詞有什麼共通點呢?是這樣的,它們都是便宜而小本的短篇小說,最通俗的那種。如果你是影劇愛好者的話,你可能會發現這裡藏了兩個影視作品的名字:《英國恐怖故事 Penny Dreadful》,以及《黑色追緝令 Pulp Fiction》⋯⋯

占卜:請相信延遲是為了更好的靠近 by 雨曦

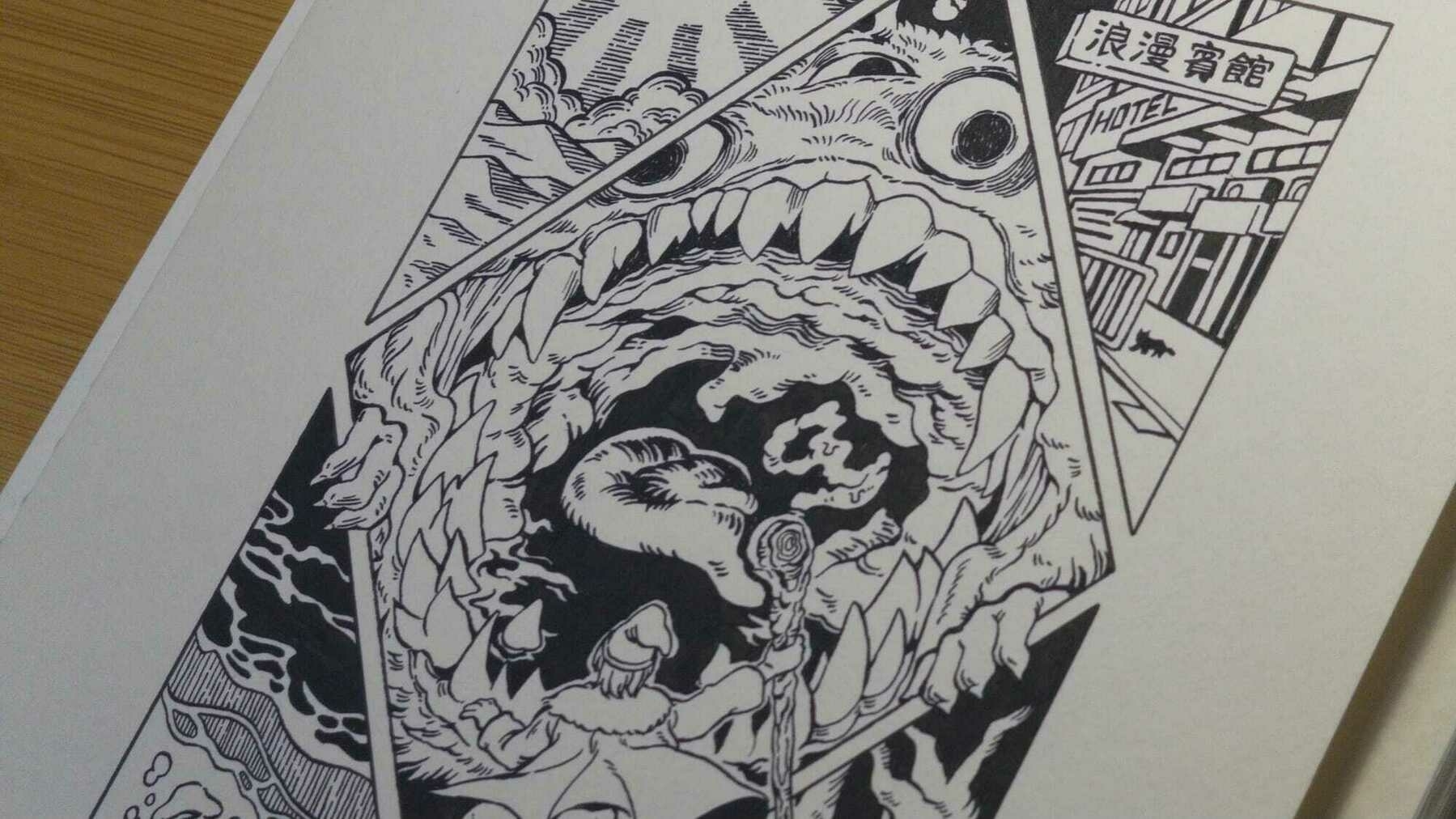

真的要衷心感謝幫忙寫序的三位文學好朋友/好夥伴(自己歸類),令這本詩集的入口鬆動,我知道自己句子的不足,也知道縫隙對我們寓意著什麼,祝福時間能召喚我們必須解決的,希望《噬神師》能夠一直吞掉、一直吞掉某些……除了幫忙剖析的人外,願意掛名的人也很大膽,我也怕前輩們不喜歡,也確實有些婉拒了我,但我一直以為詢問的人都是我認為「TA」重要,至於重要的點就不細講了,還是要保留他者詮釋/幻想的空間。但已經掛名的,應該可以講講為什麼✨⋯⋯

給詩裏的我、以及脆弱 by 雨曦

颱風過後,家附近的植物,東倒西歪,莫名其妙就湧起一種悲傷的錯覺,再次逃回床上,安靜地看著天花,直至鬧鐘響起,才願意出門。午飯過後,我還是去誠品走了一趟。看著它們安靜躺在新書區,才發現香港已經冇人再講潛水,還記得 2012 後先後懸掛了四次十號颶風訊號,但最有印象的還是「天鴿」和「山竹」,我卻想先講某些前綴與後設的概念⋯⋯

如何將部落格內容進行聯賣轉發(Syndication)

真的開始研究 blogging 之後,才發現整個「聯賣轉發(syndication)」的機制的強大。簡單來說就是透過 RSS 與一些自動轉發服務,將部落格的新文章自動發表到別的平台上,比如說電子報或社群媒體等等。對於作者或出版品牌經營者或任何部落客來說,是個省力、省錢,且技術門檻低的內容發佈策略。

品牌做為本體論

我寫了一些可能讀起來很無聊的品牌概論。不知為何,我寫商業跟 marketing 的東西總是會有種「不懂的人還是不會懂」的感覺。畢竟我自己也是要透過實作才開始理解一些概念,或者至少是去讀大部的教科書。就當作我自己的想法整理吧。

海豚色詩人:讀《噬神師》 by 李曼旎

讀雨曦《噬神師》時,我正在聽最愛的一張港樂專輯,彭羚《要多美麗有多美麗》,其中最眩惑的一曲〈漩渦〉:「沿著你設計那些曲線,沿地轉又轉墮進風眼樂園。世上萬物向心公轉,陪我為你沉澱。」封面上的她,似無限墜落又似永恆漂浮,身側一尾海豚洄游,若一抹隨時會消逝的影子。雨曦的詩,給我的亦是這樣一種感覺:透明的力在詩行與詩行之間旋轉,形成漩渦;稠密到讓人有窒息感的意象,成為海水吞噬每一個闖入者。他是一位潛行於意識之海的「海豚色詩人」,不願曝露於明亮的水域,只鍾情在幽暗處棲息,間或有浮出浪花的一瞥,閃現粼粼色澤。那是一片停止運作的海域,沒有秩序,沒有重力,只有語言在其間漂浮:

跟你於黑暗裏於停止運作的海

捧着屬於藻類吐出的光

——〈Plant louse〉

「異」的二重奏:雨曦《噬神師》的生活圖景與秩序重構 by 李中翔

作者:李中翔

城市之於人的意義是什麼?當我每每走在臺北街頭,試著用手機鏡頭與備忘錄刊載我所認識的城市,那想起來的幾句箴言與空間理論,隨手附註其間,便覺得自己已開始懂得世界運行的深理,然而陌異感卻從一次次的回望中升起。因為日子過於井序、條分縷析,那慣養出來的稜角開始刺人扎心,這才發現我們心底早已有個聲音,希望我們解構一切既有形式。《噬神師》就像是將熟悉的生活拆卸為細碎的畫面,重新組裝嵌合,同時情緒也隨演繹與詮釋的狀況反覆調聲,最終讓我們看見了新秩序的誕生。翻開一本詩集,有時像是在大霧裡摸索輪廓,感受生命的厚度;有時卻也能像《噬神師》這樣,遊走在邊界之上,而且地表傾斜,以我們較為生疏的模式,去感受物象、時間、經驗交錯而生的美感,而不去科學化的計量生命的規準。或許,它也是一本充滿「對照」的解答之書,在異文化、異域的想像與驗證中,帶領我們徹底地走一趟屬於自我經驗與感受史的旅程,如〈虛構〉一詩末段,用幻想、影子看見城市,與時間深處那「不斷繁衍的故事」。

社群媒體是自有還是他有

我發現在書寫貼文的時候,大概可以有幾種心態模式:對受眾說話,為河道書寫,或者為個人頁面書寫。

對受眾說話

就是想像自己在面對面的對一個人(或一群人)說話。

想像對受眾說話我覺得還蠻困難的,因為演算法不知道會把你的貼文送給誰,很可能不是你的受眾。

另一方面,做為讀者,在河道上多半你也不會覺得看到的貼文是在跟自己說話。因為社群媒體的本質跟訊息群組還是很不一樣的。社群媒體就像是公開的布告欄,放上去的貼文就是給所有人看到的,所以這些貼文並不會跟受眾產生直接的連結,除非在貼文裡面指名道姓。所以貼文的內在價值是很重要的,需要有這些價值,才有辦法與受眾產生共鳴。不然的話,就算是受眾,可能也不會理那則貼文。

為什麼敘事鋸不再使用 AI 產製內容

在《同步戰紀:失竊的原型機》裡,我有用 Midjourney 來生成封面與內頁彩圖,並且將 Midjourney 列於版權頁上。而每張圖都是我花了可能半天到一天時間不斷的調整 prompt 才產出來的,所以所以我自己也把自己跟 Midjourney 同列插圖。當時的情況是 Midjourney 好像還在 V3 還是 V4 吧,AI 生圖還僅限於特定圈子裡面,沒有後來吉卜力風 AI 圖等等的那麼出圈,ChatGPT 等也還沒有內建產圖功能。簡而言之,就是 AI 圖還沒那麼氾濫。

但現在不一樣了。AI 圖氾濫到不行,社群媒體的廣告圖文常常都看得到 AI,新聞媒體也充斥 AI 圖。這是一個 AI 圖多到讓人反胃的時期。

文字是一種新科技

On Marketing

我曾經搞不清楚行銷與銷售的差別。其實還可以再加上業務與公關。這些詞看起來感覺不出什麼差異,感覺就是要把產品推銷給顧客,只是用不太一樣的方法而已。

在讀了幾本教科書(《Transmedia Marketing》與《Business Model Generation》等)以及數不清的內容行銷網路文章之後,以及一年的實際操作經驗,我現在對行銷有比較不一樣的想法了。我現在也不會稱之為「行銷」,而是「marketing」, 比較像是「做市場」這樣的感覺。這個詞彙的選擇是根本上的態度差異:「行銷」這個詞的隱藏意涵是「把東西賣出去」,畢竟有「銷」這個字眼在,感覺是單向的輸出。「Marketing」則隱含了「與市場互動」的感覺,是雙向的溝通。

不要再過度翻譯了

我真的是受夠台灣知識類翻譯書的過度翻譯了。什麼是過度翻譯呢?其實有好幾個層面。以我現在在讀的《品味,從知識開始:日本設計天王打造百億暢銷品牌的美學思考術》來說好了。

書名的過度解釋

這本書原文書名是《センスは知識からはじまる》,可以很清楚的看到,是沒有副標的。台灣整體在「命名」這件事上面感覺有一些障礙,從電影名到書名到政策名到產品名,就是普遍缺乏一種「品牌感」。對我們來說,名字的用途好像就只是要讓人快速明白內容,然後要塞一些 buzzword 這樣。

我不想再為社群媒體提供養份

不知道大家有沒有發現,我已經有蠻長一段時間沒有在社群媒體上面發文了。大概是沒有,因為社群媒體上面的內容超爆多,演算法也不會讓你看到所有追蹤對象的新貼文,所以就算沒看到一個人的文章,你可能也只是感覺「怎麼好像某人的文章很久沒出現了」,不點進去那個人的個人頁面是不會知道他到底有沒有在發文的。

我除了不發文之外,也盡可能的不互動,甚至連打開社群媒體都不打開,保持登出狀態。為什麼呢?