Status Updates

只剩不到三個小時,應該不會花太多錢吧!

(更:不到一個小時已經花了快兩千⋯我才逛半個館而已欸)

今天到中壢的「苔蘚視角」喝咖啡看《Katabasis》,是一間很棒的書+咖啡店!空間舒服位子很多,書區也蠻大的很好逛。旁邊還有一條溪叫做新街溪。

剛剛開始看《Gundam GQuuuuuuX》,啊啊真的好有《福音戰士》的感覺啊!監督是我很喜歡的鶴卷和哉(我很喜歡他的《FLCL》)。看來 Studio Khara 的「經典新作」路線真的很成功啊。是說我一直覺得庵野成功的關鍵在於他真的懂他的受眾(某某宅圈),不管他是本來就在該宅圈裡面,還是他在創作前特意去研究。我覺得兩者都有。所以他不只可以抓到這些經典 IP 的精髓,還可以去挑戰跟翻玩。不只他自己的《福音戰士新劇場版》這樣搞,其它的 SHIN 系列也是。

我有個朋友叫做 Chris。他喜歡在城市中走路,據他所說他一次會走個四到六小時,相當於去爬一座郊山。雖然城市當中以平地為主,但是在沒有人行道的地方要注意馬路上的車子,也是蠻累的。而走走停停也讓在城市中走路跟 hiking 不一樣,很難被描述為「運動」,就只是在做一件事情而已。

我也問過他為什麼要在城市裡面走那麼久,有什麼風景好看嗎?他也答不出來。他是說他知道自己為什麼要走那麼久,不多也不少,他只是不知道怎麼解釋給我聽而已。

#虛構

今天參加了經典建築科幻法國漫畫《朦朧都市》系列作者 Benoît Peeters 的分享,真的是聽得太過癮了!從發想的各個 reference、與繪者 Schuiten 的合作過程等等,一直到世界觀與故事創作背後的哲學框架(作者是羅蘭巴特學生⋯),更不用說柯比意等等的現代主義建築與都市計畫概念。

他們做了很多跨媒體的專案,甚至還有一個巴黎地鐵站給他們做設計⋯真是太猛了。

有沒有人可以解釋為什麼《八釐米》會翻成《八釐米》?

我覺得用「質量」來指稱「質」的最大問題是,「質」跟「量」本身就是一組相對的概念:質化與量化。所以當你說質量的時候,它到底是一個量,還是一個質?另外台灣華語的「質量」也根本不是「質」的意思,而是 mass,是一種量(quantity)。

相似的問題也在「數據」一詞出現。我們很容易把「數據」當成是量化資料,因為詞裡面就有一個「數」。問題是這個詞通常是「data」的翻譯,而 data 可以是量化也可以是質化。

對我的工作來說,質化資料比量化資料還要重要,比如說文字回饋或訪談等等。所以我會儘量使用「資料」這個詞來指稱「data」。

網頁其實是一種古老的書籍形式。

我們現在講到「書」會想到的平裝書與精裝書,事實上是在大概兩千年前才形成的形式,叫做「codex」。除此之外,還有卷軸、泥板、帛書、簡冊、葉子、經摺等書籍形式。

Codex 之所以在二十世紀是最主要的書籍形式,主要應該是跟各種生產、運送、倉儲、使用等等的成本有關,並不是文化上的理由。畢竟許多經典(四書五經等)起初大概也不是 codex 吧。甚至現在佛經還是常看到經摺裝。

數位裝置與網路改變了這一點。現在人們閱讀最多的,是卷軸,也就是所有前端開發者都會碰到的「scroll view」。

當然,網頁不一定是「書」,就如同紙張不一定是書。但網頁可以是書。

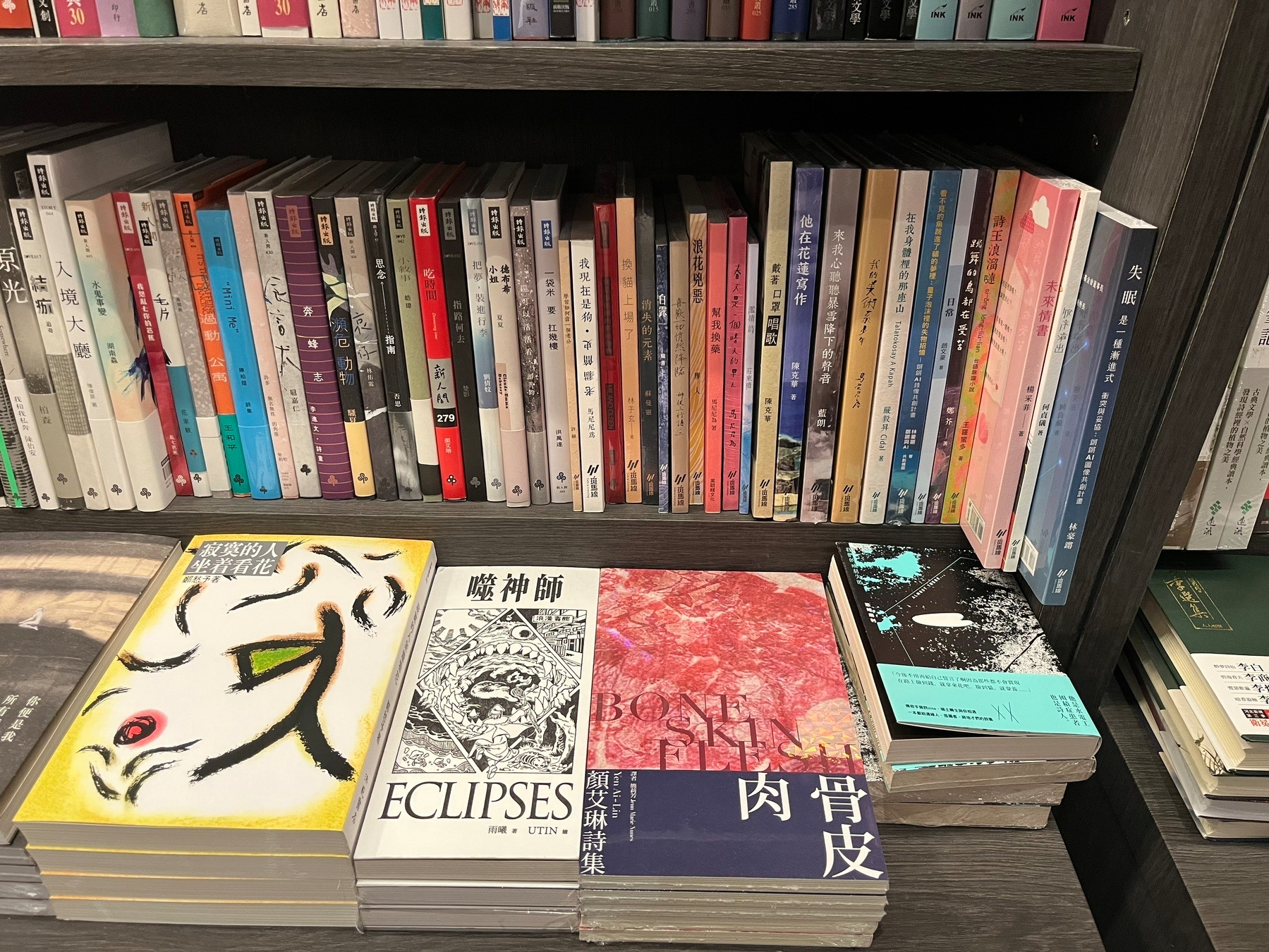

顏艾琳的經典詩集《骨皮肉》(不是「骨肉皮」,骨肉皮是一個我很喜歡的樂團團名⋯)第三次上市發行,這次是中英雙語版!

很榮幸之前邀請到艾琳老師與《噬神師》雨曦進行詩的創作的對談。更開心的是,看到兩位的詩集一起放在誠品新店(裕隆城)的平台上。

是說有碰過版權的都知道,中文詩是版權界的大魔王,因為翻譯的難度真的很高。基本上翻譯者也需要是詩人才行。這本新版《骨皮肉》就是由詩人 Jenn Marie Nunes 翻譯及寫序,而且還是中英對照。我覺得很適合從比較的角度切入來探討兩種語言在詩意上的營造與效果等等。

(照片/顏艾琳提供)

我自己做電子書是用做 app 或網頁的概念去做的,也就是說要用終端裝置來做 render 測試。所以我有 Kobo、Mooink 跟 Kindle Paperwhite,可能未來再添購一台開放式閱讀器。通過 EPUB Checker 只是代表電子書「編譯成功」可以在這些裝置上面跑而已,不代表裡面不會有排版、顯示錯誤等等。

沒有用這些裝置測試的話,就像是沒有看印刷廠印出來的書長什麼樣子,就直接上架。這樣是蠻危險的。

然後我不覺得一定要做紙電同步。先不論它們是不是「同一個產品」,數位商品的整個發行與行銷模式都跟實體產品差很多,連帶也影響到製作模式。

以軟體為例:以往用光碟的實體發行模式是主流的時候,流行的的是「瀑布式開發」,也就是先把產品打磨好,然後再拿去上市行銷。類似於紙書集中在上市一個月內行銷的模式。

後來以網路遞送為主之後,就變成「敏捷式開發」,也就是把核心功能大概弄出來之後就先發佈(內測、公測),儘早接觸受眾並吸取回饋,等於是邊開發邊做受眾關係了。然後就滾動式修正、增加新功能等等。

這是整個產品生命週期的轉變,電子書有很多可玩的,並沒有需要跟隨紙書的生命週期。

(做版權書的大概就無解了?)

所以說我對台灣的出版業還算是樂觀,覺得最大的問題是閱讀習慣的改變,但就算那樣,我也可以試著做海外版權或者跨媒介改編。

會說做電子書市場不符合財務的,通常都是有規模的出版社。因為電子書就是個小但成長中的市場,對既有的中大型單位不利。但電子書市場對個人或小型團隊是非常有利的,因為會吃到成長紅利。

可以參考台灣的 YouTube 產業歷史。一開始的時候沒人理 YouTuber,但當廣告商都跑去 YouTuber 那邊的時候,突然大家都想跟風。

怎麼說呢,現在就開始教育訓練 HTML 跟 CSS 吧(?

為什麼書籍出版業比報紙出版、雜誌出版的數位轉型慢很多?

這可能是因為報紙跟雜誌都有做直往讀者,所以讀者閱讀習慣改變時,對財務的衝擊很直接。不做網站、電子報就活不下去。

紙書則是因為有出版社、書店通路一起分擔財務,閱讀習慣改變對單一公司的財務衝擊較小,所以是溫水煮青蛙,明明每年市場都在萎縮,但一直沒下決心做數位的典範轉移。

這不是只把紙書委託給外部去做電子書就可以的事,是要有能力自製電子書且品管,以及接上最新行銷框架。

我們的話也一直在研究從網路連載平台到電子書跟紙書的綜合發行策略。這在台灣其實基礎建設已經都有了,連我這樣的一人公司都有能力去做。

不過也因為是一人公司,才沒有財務壓力就是了。

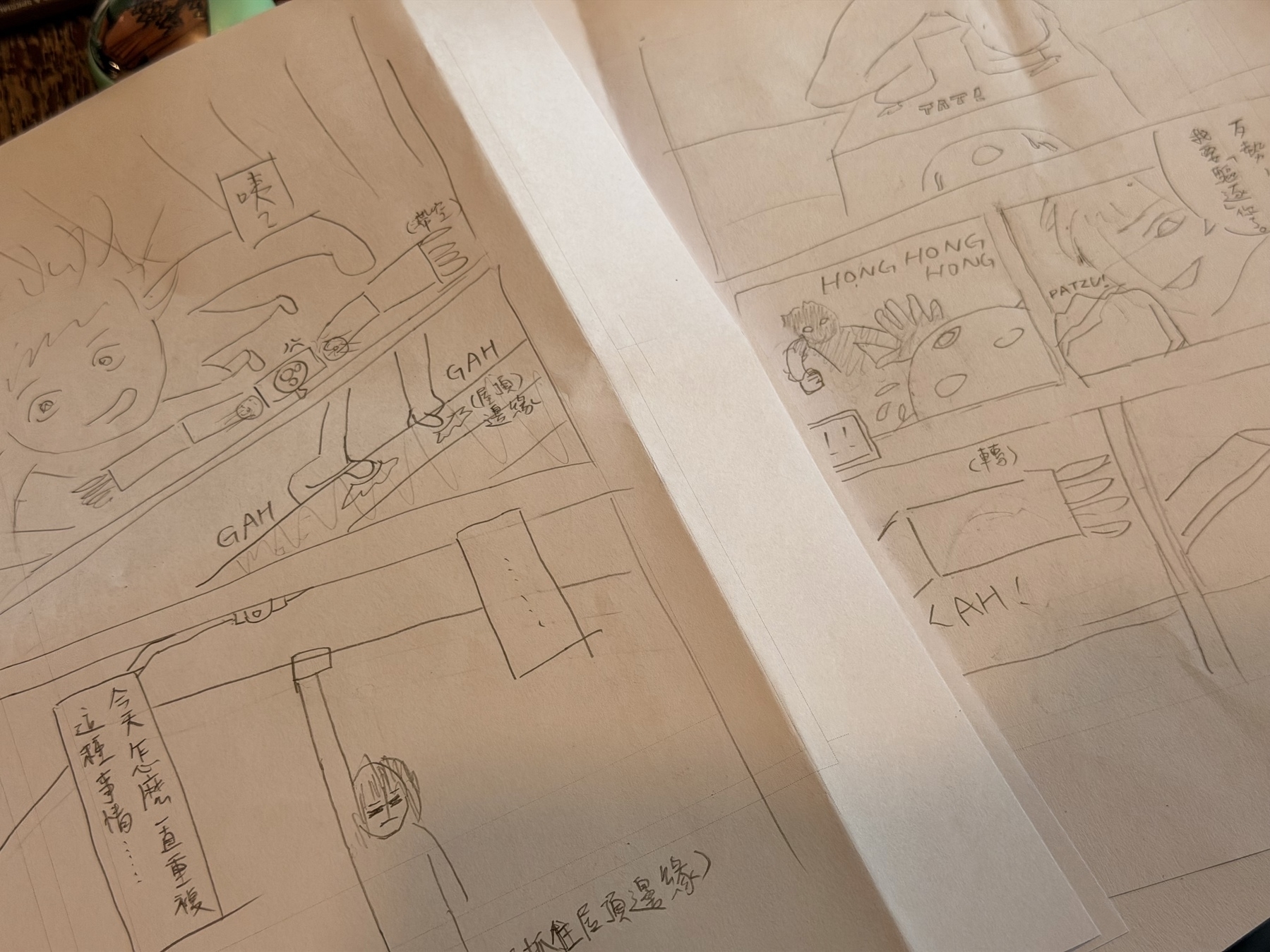

只會畫分鏡的話,算不算是漫畫家?

(是說用 A4 紙跟 HB 鉛筆的作畫效率大概是 iPad 跟 Apple Pencil 的兩倍⋯雖然只是分鏡稿就是了)

我覺得最影響文化產業的政策,是「臂距原則」的建設。

我的立論是:在這個串聯策展的時代,大政府無論如何都無法準確的抓住市場。就算主事者很有 sense,整個官僚機器也會因為太過龐大而缺乏彈性。

連民間的中型公司都彈性不足了,受法律與政治限制的政府機構怎麼可能更有彈性?

而我們看到,行政法人(文策院)雖然較有彈性,但仍然不足,還是受政治力影響頗深。尤其現在董事長是文化部的人,更容易受到政治力(立法院)的直接影響。

要抓住藝文市場脈動,最終仍是需要強力的民間產業機制來主導。扶植這樣的「民間」的過程中,必須尊重「臂距原則」,否則只會反過來,讓民間越來越依賴政府,反而變成在「反扶植」民間的文化產業。

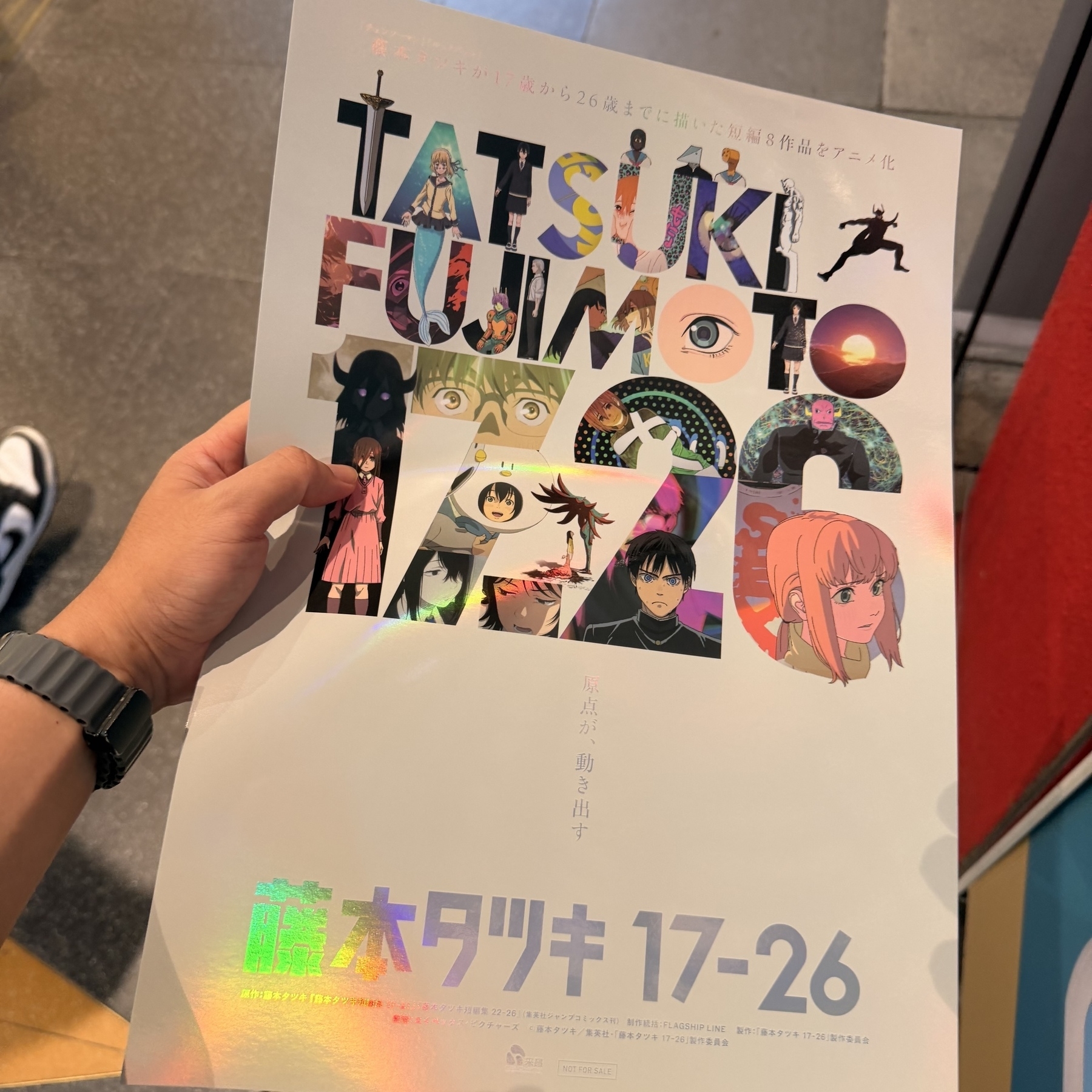

很感動可以看到藤本樹的短篇漫畫的動畫版。

並不是因為作品很好什麼的,相反的,是因為作品還很不成熟,還有很中二、很不知道在幹嘛的東西在裡面。這是藤本樹最剛開始畫漫畫的生澀作品集。

所以你可以看到藤本樹在嘗試各種畫風與劇情風格。而動畫找了多組團隊製作則是給我《愛.死.機器人》的生猛實驗感,不禁感嘆企劃力的強大。

感動的點是,讓我回想起看學生影展作品的感覺。那些認真的亂來的嘗試,是很純粹的創作心。

我最喜歡的還是《妹妹的姊姊》,因為自己是讀藝術大學的,所以對這片所描繪的心情很能體會。最後一幅畫,很多人在笑,但我卻想哭。

對了,聽說這兩部片(part 1 跟 part 2)只上映兩個禮拜,過了就沒了。

雖然是電影系畢業,但我竟然是第一次看試映,好緊張!

終於趕在嘖嘖百選截止日之前把短篇小書系列的募資提案送出去了!

老實說因為金額沒有到很高,所以覺得被選中的機會沒有到很大,但我對產品本身是很有信心的。

與其說有信心,不如說我自己在書店看到就會想帶一兩本走吧。全新的排版方式、繪師與作者的化學反應、把短篇小説的書當電影體驗在做。這樣的東西,對我來說更像是幫讀者團購好東西。

好幾篇甚至是我覺得直接改編成電影都 OK 的,那個畫面感跟角色情感都超濃烈。

最新一本應該明年初可以出吧,看看趕不趕得上台北國際書展!

Korzybski 的「the map is not the territory」是在強調不要把抽象過的地圖當成是本體了。

TRON Ares 比想像中好看,音樂很爽。