Status Updates

你知道嗎?傳統出版業(trade publishing)其實是是 B2B2C 的模式,也就是生產者要與零售商等通路夥伴一起合作,才能把產品賣給終端消費者。用出版業的詞彙來說,就是「出版社跟書店合作去賣書給讀者」。

以前的出版社還蠻 2B 的,因為書店的銷貨能力在以前是非常強的。出版社不必花太多時間經營讀者關係,把書店關係經營好就可以了。

現在很多出版社的痛苦,其實來自於要適應 2C 的模式。像以書養書就是以前 2B 的剝削玩法,現在越來越沒得玩了。2C 的玩法是完全不同的,而且蠻燒腦的,台灣大環境又都不熟這塊,所以大家都很痛苦。也有人乾脆拒絕玩 2C,要挺著胸膛倒下。

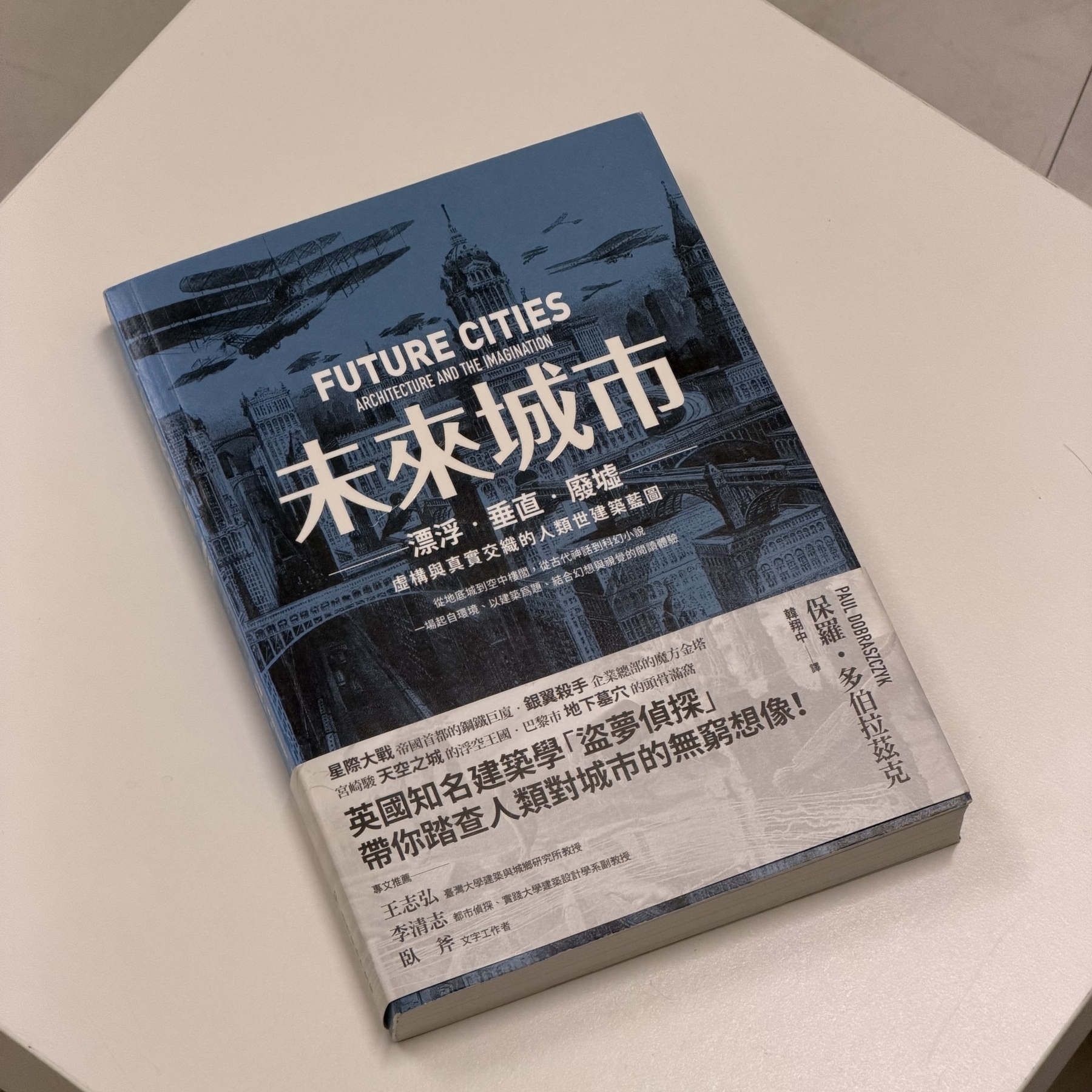

剛剛去有河書店看到這本,覺得蠻適合買來當近未來台灣都市的描寫的參考的。提到很多科幻作品的一本書。

法國漫畫《朦朧都市》的編劇最近好像也會來台灣,我會去聽他的講座。

話說回來,我覺得許立衡也可能拒斥被劃分為「台灣文學」,因為他想做的科幻小說重點是在「科幻」而非「文學」。核心是科幻的故事的體驗,而非文學性質,只是剛好拿到青年創作獎勵,所以先寫了小說。也因此,許立衡的 cyberpunk 小說閱讀起來可能會更像是一部科幻冒險電影,雖然是稍微壓抑的那種:沒有太多情緒起伏的角色,冷硬的反應、稍容易預測的情節,跟麥可克萊頓的科幻驚悚可說是兩個極端。要說的話,更像是雷蒙錢德勒的那種「這應該發生過」的永劫回歸感。與其期待劇情上的驚喜,不如欣賞沿途的荒謬的近未來台北風景。

每次進到台北盆地都覺得這裡真的是一個 cyberpunk 之地,科技上限極高,生活下限極低。窮忙的感覺籠罩整個都會區,看起來到處都在更新卻只有停滯的感覺。氣溫一直上升倒是真的。

你知道出版文化其實有兩大傳統嗎?一個是中國印刷術,一個是歐洲古騰堡印刷術。兩者的差別不只是技術上的雕版與活版之分,中國印刷術向來是以「士」階級為導向的,印的通常是政府官方出版物,或者儒學經典等等,重點是文化價值、文以載道。

古騰堡印刷術則是從資本主義出發,搭上對抗羅馬教廷的列車,從科學、技術知識與娛樂出發,重點是普及率與商業模式。

前者的核心是以漢字為核心的文言文,後者的核心則是以語音為核心的法文、英文等國族語言。

前者從小學國文到大學中文都有傳承。後者在台灣並不是顯學,可能圖文傳播系等傳播科系或者外文系比較會接觸到古騰堡文化。

昨晚讀來稿的短篇小說的時候讀到想哭。我並不是文學出身,不懂用文學方法進行評判,所以什麼技法跟結構之類的我並不是很懂(除非是英雄旅程那種)。但我覺得一個故事裡面只要有一個畫面,一個角色,或者一句話,能夠刻在你自己的印象裡面,感覺像是想起一段不存在的記憶的話,那這篇故事就值得了。我也會覺得有責任把那一刻的感動分享出去。

然後我覺得散文跟什麼抒情傳統什麼抒情文,根本原因就是把「散文」的定義範疇限制在抒情傳統之內啊。不然散文的原始定義(英文的 prose 或 essay)應該要包含所有什麼論說文報導文甚至教學文的。你說教學文或商業文沒有所謂文學技巧?那是你讀得不夠多,《約耳趣談軟體》或者 NSHipster 的文筆都很讚。一堆理論文章也很愛用詩意手法來寫,我自己讀過的就有 A Cyborg Manifesto 跟 How To Do Nothing。

Wordpress 母公司就有個 Longreads 網站專收各種好「散文」,或者應該說非虛構文章。所以我覺得就讓「散文獎」改叫「抒情文獎」吧,皆大歡喜。

你知道,台灣也有本土原創的 cyberpunk 文學嗎?

除了馬立的《電腦人間》之外,還有許立衡的《同步戰紀:失竊的原型機》。後者的文字相當接近《神經喚術士》原文閱讀起來的感覺——這是很了解《神經喚術士》原文的一個朋友說的。能用華文重現那種街頭俚語感,想必是值得一讀的吧。

不過馬立說還不夠難懂,所以許立衡下次應該會寫得更難懂一點。

(然後科幻在台灣真的不是什麼大眾小說,是小眾中的小眾⋯⋯)

「文學」跟「出版」是差距甚遠的兩個概念。兩者的交集就是在書店裡的幾個櫃位,而這些「文學」櫃位常常甚至佔不到全部書櫃的四分之一。

更具體一點而言,兩者的差距就是文學獎評審跟出版社老闆的差距。文學獎評審很少會以實際的商業出版考量來給獎。不排斥商業性已經不錯,但就算評審「覺得這本好賣」,往往也跟出版社的考量相當不同。

我也不會說純文學不好賣,因為台灣的純文學市場還是比類型小說市場更成熟的。一堆人甚至連台灣有推理、有科幻小說都不知道呢。

只能說「把產品做好」只是整個旅途的一半。另一半是「告訴受眾你做了他們要的產品」。六十分的產品與六十分的溝通,遠勝於九十分的產品與十分的溝通。

從西方傳統來看的話,小說是 fiction,也就是虛構。那在 fiction 底下還有兩條路線,一條是偏幻想的 romance,一條是偏寫實的 novel。

敘事鋸的選文是根植在 romance 之上的。我喜歡的小說就算是寫現實,也是由一種如夢的經驗感去寫的。這樣的作品可能會被純文學評論家視為不入流、不適合文學獎,是正常的。因為純文學走的是 novel 一派,並不一定懂得欣賞或評論 romance。

對我個人來說,小說的意義在於逃避,在於做夢,在於想像力的解放,在於經驗的昇華。因此雖然我懂得欣賞 novel,但我並不覺得 novel 有什麼吸引力。

今天中午的時候把自己想成糞金龜,突然好像有點從頹廢的狀態裡醒過來了。反正就是在推糞,日復一日的,也不需要有什麼意義,或者要達成什麼目的。推糞本身就是意義了,就算最後吃不到糞也沒差。

崇拜糞金龜,成為糞金龜。

意外發現《噬神師》的白樣很適合拿來當筆記本。用極細字的 kaküno 鋼筆寫剛剛好,還有毛絨絨的感覺。

社群媒體上面經常可以看到無效討論,比如說吵補助之類的。無效的原因是並沒有確定補助的目的到底是什麼、哪種補助無效、政府除了補助之外的手段為何。這些討論的前提在去脈絡化的社媒上面很難建立起來,因此會產生很多摩擦,然後就變成情緒宣洩與各說各話。

事實上就算是市場派的,補助也是政府維護自由市場競爭的手段之一。但水能載舟也能覆舟,補助也可能妨礙競爭。一切都看補助的目的與執行手段。

另一方面,並不是政府花錢就叫做補助,政府也可以透過建立平台、進行投資等方式來輔助市場發展。所以也不是說政府不補助就是放生創作者。

但所有這些細節都在社媒的河道被沖走,只剩下在玩碰碰船的人們。

剛剛寄書給之後南市圖展覽的策展單位了。沒有意外的話,之後就可以在南市圖看到我們《噬神師》的製作過程了!

我也覺得 YouTube 未來的影響力會更大。YouTube 本來已經是橫跨最多種螢幕的影音平台,從電視到電腦到手機,遠勝 Meta 與 Tiktok。演算法也一直都頗受好評。只是產製成本稍高而已。

但現在的 Instagram 反而想要走上 YouTube 的路,變成一種「隨身電視」。這代表兩個平台的產製成本會趨同。但是 YouTube 已經是從短影音到院線片都有的平台,條件比 IG 好很多。

而且手機的進展也把產製成本壓很低了,對 YouTube 有利。

Social Media is not social anymore. It’s media of engagement. Social remains in forums and group chats and Discord servers, not on Social Media. Right now Social Media is just short-form contents which can be easily engaged, on a personal and moment-by-moment level.

我覺得有的時候出版業在討論事情的時候,會預設「出版」、「書店」等是一個古老的傳統,我覺得這個是蠻危險的一件事。出版在中國雖然古老,有超過一千年的歷史,但是無論東方還是西方,現代的這種針對大眾的書店,應該是在 19 世紀或 20 世紀才跟著產能以及識字率一起出現的。換句話說,「一次印個幾千幾萬本,然後跟經銷商合作,送到全國書店」這種模式大概跟電影院出現的時期沒有差太久。以台灣來說,電影說不定還比書店更早變成大眾媒體呢,考慮到識字率來說(電影初期是靠解畫員在現場解說的)。

所以說這種以大眾書店為核心的「trade publishing」本身是蠻新的,比起歷史更悠久的學術或宗教出版來說。

我最近在滑 YouTube 的時候,學到了一個新的框架:「內容三 E」。也就是說,所有的內容,不管是網路文章還是書還是影片,都可以分成 Educational(知識性)、Emotional(情緒價值)、Entertainment(娛樂)三種產品之一(或同時包含兩個到三個)。

我以前一直只分娛樂跟知識,忽略了確實情緒價值也是很主要的一種。很多內容主要滿足的並不是娛樂需求或知識需求,而是情緒需求。它們可以跟另外兩類做混搭,比如說「大眾心理學」我覺得是以情緒價值為主,知識為輔;心靈雞湯小說則是以情緒價值為主,娛樂為輔。

最近發現,想要拍出特別的照片,positioning 是非常重要的。可以說光是移動腳步、把相機放到一個特殊的位置的時候,拍出來的照片就會很特別。

就是覺得不只是「決定性的瞬間」重要,「關鍵的位置」也很重要。就是站到了那個位置,你就可以解鎖一些東西,照片就會出現一種魔力。

就跟聲音一樣,在房間裡面就是會有一些位置特別容易產生共鳴。拍一個物體或者空間的時候,也是要四處移動,尋找能將被攝物的魔力傳達出來的那個位置。

如果你是一名作者,你可以怎麼推自己的書?

我在 YouTube 上面找到這位 Abbie Emmons 的這個影片,就是在講作者可以怎樣推書。我覺得她厲害的是,她沒有講什麼高深的行銷詞彙,但是她的策略我覺得非常精準。同時,也對個人作者來說很實際、也不會有太大壓力。

她說行銷的核心就是 enthusiasm,我覺得好像有點難精準的翻譯,就是對某個東西感到真誠的喜歡,而且會興奮的想跟人分享的感覺。我覺得看她這部影片就可以感覺到這個情緒,而且也會被感染到覺得「哇書籍行銷好有趣!」真的像是魔法一樣呢。