Microposts

訂閱敘事鋸週報。每週一寄出。電子報存檔

- 翻譯透明化:「翻譯蒟蒻」按鈕會消失不見,只要發文,平台馬上幫你做全球的在地化(翻譯成各種語言)。「翻譯」這個功能會變成所有平台的後端標配,消失在使用者眼前。

- 直接跨文化溝通:以往不同語言的溝通需要翻譯,未來因為翻譯透明化,所以會忘記對方是用別的語言。

- 語言習慣改變:之前是中國用語充斥,未來會多許多 AI 英翻中用語。

我在嘗試用台灣華語寫出像《Neuromancer》一樣的語言。

怎麼說呢,首先得要丟掉「中文」這個概念吧。剩下的是我講話的聲音,然後再用漢字與一點點拉丁字去紀錄這樣的聲音。當然,是我演出角色時的聲音。

這意味著有極大比例的詞彙,我是用不到的。所有的成語首先都可以排除掉,除非我開口的時候會用到。除此之外,國文課那些需要注釋的詞,我大概也要丟掉。因為角色並不是一個國文素養很高的人,而是一個 17 歲少女,沒有上課、整天在 VR 遊戲世界裡練格鬥術,還有當半吊子 bartender。

語法也可能要放掉。我剪接過蠻多訪談的,我知道台灣人講華語到底有多支離破碎。

《同步戰紀:失竊的原型機》現正發售中。

Michael Hyatt 這本 Platform: Get Noticed in a Noisy World 非常適合創作者與所有會碰到出版發行、行銷的人看。

我真的是相見恨晚。因為他很快就解開了我一直以來的困惑:娛樂商品又不是用來解決實際問題的,那到底要怎麼提案?所有的商業書都說,要找到客群痛點、看看他們想完成的事是什麼、他們的需求是什麼。啊娛樂商品在解決的就娛樂的需求啊,頂多解決「想消費某個類型的娛樂」的需求而已。

他說,娛樂商品的 pitch 跟資訊商品不一樣。娛樂商品要講類型、主角、遇到的困難、故事的重點。

太強了。只有商業跟出版雙修的本書作者(前老牌出版社CEO)才能有這洞見吧。

書店只要有人潮就不會死。

不只不會死,書店還有辦法更茁壯。但這個解法很地獄,看下去就知道了。

首先要知道的是,「aggregator」(內容集散者)是內容價值鏈上最有權力的節點。這裡指的是消費者習慣的入口節點,比如說以前的報紙、入口網站,以及現在的社群媒體。因為內容集散者對消費者的黏性最強,內容生產者都會想要去上架之外,各產業也都會想要在這裡下廣告。

是的,書店是現實世界中最主要的內容集散者之一——書店並不缺人潮,缺的是在店面購買的人。

但內容集散者並不是在賣內容給消費者。相反的,它們是在賣廣告欄位給廣告主。

是的,書店如果想要的話,可以更用力的賣廣告,連書架上也放。廣告就是一種解方。邪惡吧?

蠻多美國作者在這裡分享要怎麼樣做書籍上市的行銷與公關。有一些很實際的建議,比如說一個訊息要重複很多次才會被看到,或者「可憐行銷」(pity marketing)其實沒什麼用,要讓自己的書看起來很成功比較有效,等等。

現在的網路感覺像是垃圾時間。

基本上社群媒體已經壟斷網路,所以它們開始大便化(enshittification)。最近的發展是平台自己推出 AI 廣告產製功能,廣告即將全面 AI 化——品質當然不怎麼樣。

再來是使用者內容也充斥著複製文與 AI 文,而更嚴重的是偽口碑行銷公司產製的大量虛構新聞。真人越來越難找。

反正它們已經贏了(贏得使用者與廣告主),可以肆無忌憚的蹂躪新聞媒體、廣告業,更不用說使用者們。

我們於是活在一張張編織出來的虛構世界裡,而那裡湖面總是有股屎味。

www.hollywoodreporter.com/tv/tv-new…

《奇妙人生 Life Is Strange》要改編成影集了!而且是由我的愛劇《去X的世界末日》的 showrunner 去改編。奇妙人生是我玩過印象最深刻的遊戲,有很多令人印象深刻的場景,好奇要怎麼用影集呈現出來。

部落格是倒敘法。

不是普通的倒敘,而是全部的時間順序都是反過來的。如果以電影來描述的話,就是像諾蘭的《記憶拼圖》一樣,越往下讀下去,看到的是越早之前的東西。這跟一般的小說是相反的。

我們認知的世界,是不是也因為我們習慣了這樣的反向敘事,而變成一個非線性而困在當下的世界了呢?

把新書對談會變成 podcast 吧!

敘事鋸在《噬神師》上市的時候,做了一件事情。我在每場新書座談會的時候,都帶了我的隨身錄音機(Tascam DR-05X)去現場,然後把它放在喇叭前面,並按下錄音鍵。

如此,我就有現成的 podcast 素材了。(當然都有先跟講者確認意願)

我發現這比直播或錄影要好操作得多。我有一場是我自己也上台講,沒有別的出版社方人員,一樣可以把聲音錄得很好,只要結束之後記得去拿回錄音機就好。

而且活動通常是一小時以下,很符合 podcast 的長度。

稍微調一下 EQ 之後,聲音品質可以變得意外的好。重點是放離喇叭近一點,避免房間的 reverb。

Cyberpunk 是一種運動。

對我來說,cyberpunk 並不僅僅是一種娛樂內容類型,而是一場社會的、經濟的、政治的運動。

我們事實上活在一個科技決定論的世界,意思是社會的型態是受傳播科技所主導的。電視與社群媒體的風行,都帶來了劇烈的社會變化,甚至影響到政權的更迭。

科技企業逐漸與政權結合。以前是政教合一,未來可能是政科合一。

貧富差距因為自動化技術的發展而極速的加大。

在台灣,科技的生產力甚至變成立國之棟樑,讓我們得到了一個「矽島」的名稱。

Cyberpunk 即是在指出這一點。揭露科技的龐大影響力,以及人類的生存狀態。

若我們想要拒斥科技決定論,那首先是要意識到它的存在。

理論框架可以幫助理解世界。

世界是一個混亂的地方。每天有極大量的事件在發生,極多訊息在產生。我們在這樣的資訊風暴裡面,很容易就會感到不安,感到惶恐。

因為我們不知道發生了什麼事。

我們的眼睛與耳朵被雜訊遮蔽,因此只能在同樣的地方打轉。我們以為自己走了很遠,以為世界就是這樣痛苦。

這不是真的。

如果心裡面有一個理論框架的話,就會發現自己可以看出雜訊風暴中的模式,然後也會發現,在風暴中出現一條條發著光的路徑。

最終,雜訊會透明化,變成我們看不見的空氣。

再測試看看。

Eisenfunk - Pong,15 年前的音樂。

反巴別塔

我們正在見證「反巴別塔」的誕生,也就是人們最終是依靠 AI 來克服眾多語言之間無法溝通的情況。

結果,人們根本不需要說同一種語言。人們只要(在 AI 的協助下)以為所有人都在講跟自己一樣的語言就好了。

當然,這只是一種錯覺而已。是一種有效率非常高的錯覺,但就連同一種語言內都會有 heteroglossia 的情況產生,更何況是原本就不同的語言?

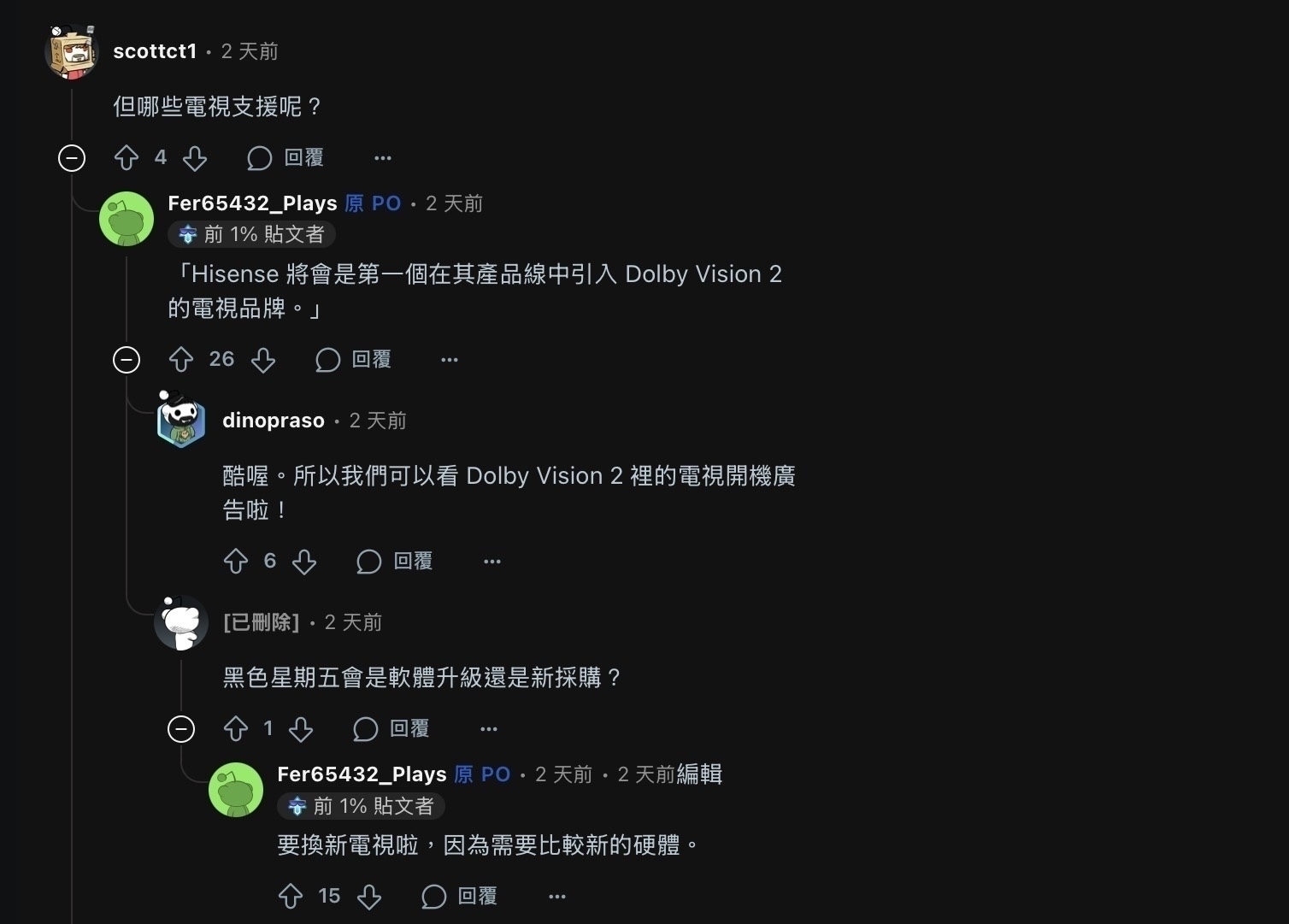

Reddit 的內建翻譯機制

不知道有多少人發現,但 Reddit 已經在把一些版面的內容全部翻譯成繁體中文了。不是只有界面,是每一則英文貼文與回覆都完全漢化。大概是因為 AI 協助的關係,品質算是相當不錯,不像以前那種好色龍諧仿的機翻中文。

我感覺未來會受很大的影響:

關掉 Face ID(在鎖定畫面)

我前幾天說要鎖住社群媒體。今天我發現另一個很簡單就可以減少我的手機時間的方法:關掉「用 Face ID 解鎖手機」的功能。不是把 Face ID 整個關掉,是只關手機解鎖的部分。

現在我拿起手機之後,需要輸入一串密碼才進得去。這直接打斷了我習慣性拿起手機就滑的動作。

官網上新的中文 italic 排印方式

我一直都覺得用斜體來表示 italic 是不完美的方式。Italic 本來應該算是完全不同的字體,正式稱呼是「義大利體」,相對於一般的「羅馬體」而言。也就是說,西文排印是利用不同的字體來表示書名、引用、強調等等。而為了方便,一套電腦字體都會包有義大利體與羅馬體的搭配。

漢字排印在電腦上並沒有分這兩種字體,所以通常就是由軟體直接把一般字體弄斜,叫做 oblique type。但說實在的,這種斜體蠻醜的。比較接近義大利體的應該是帶有點手寫質感的楷書、仿宋,或甚至行書等等。

我為了方便,就直接採用 Google Fonts 上面的霞鶩文楷。顏色也比較淡。

過敏行銷

之前有寫過人們在社群媒體上會有議題的過敏現象。這個現象非常的有利可圖,像是 Sydney Sweeney 的代言廣告就是透過炎上來創造品牌定位。

《道德經》是我覺得最好的「過敏行銷」使用手冊。「反者道之動,弱者道之用」這句話精準的描述了如何操作過敏行銷:透過「反」——製造爭議、引發取消行動等等過敏行為,以及「弱」——表現出受傷、沈默、脆弱等樣貌,來吸引 TA(目標受眾)的同情。

因此,「反對」雖然可能是正義,卻也同時可能被利用。尤其是過敏反應式的「反對」,最容易被操作。要如何拿捏反對的力度與時機,以避免被「過敏行銷」的操作者所利用,是很難,但保持個人主體性的重要技巧。

書做為蒐集物

蒐集物(collectibles)的主要價值就在於蒐集本身,聽說中國有種說法是「集郵」。這是遊戲化的經典元素之一。

商業上來說,蒐集物的外型有點像是大宗商品(commodities),就是它們通常都有固定的規格,都可以放到對應的互補品(complement)裡面。郵票放在集郵本裡,就像食材放在冰箱裡一樣。

然而蒐集物的意義跟大宗商品是完全不一樣的。蒐集物本身就是目的,大宗商品則是用來被消耗的。蒐集物通常具有獨特性,大宗商品較少獨特性。

書可以是大宗商品,也可以是蒐集品。簡單的蒐集比如說整套漫畫,或者整套叢書等。然而,蒐集品有他自己的條件,比如說規格要一致以形成整體性等等。

登出然後上鎖

我最近離開社群媒體的房間的時候都會登出然後上鎖

就是一種儀式,用來告別裡面的自己

雖然他時不時跟我招手

我偶爾也想把鑰匙藏起來

把帳號跟密碼包起來,然後收到最難開的那個櫃子裡

但這只是在養成我新的路徑而已

我時常站在門前,看著門

也許我已經在裡面招手

只是妄想自己還沒進門

編輯的時代

這是個編輯的時代,如果編輯是產品經理的話。也就是說,如同創意總監一般,願意 cover 從產品品牌經營,到行銷策略,到書籍編務的所有事務的話,那他的能量不會輸給一間小型或甚至中型出版社。

然而,所有獨立的工作者都會面臨到一樣的挑戰,就是要自己去談判——雖然我覺得公司雇員也是要持續談判,但獨立工作者是不談判不行。每個案子都要談判,都要提案,都要說服。這是獨立工作的 protocol,獨立工作的領域語言。

反過來說,談判能力本身就是一個不可多得的能力,因為談判就是溝通,就是找出共好的範疇,就是轉譯。

也許獨立編輯+自出版服務商這樣的組合,會變成一股趨勢吧。讓行政歸行政。